cette page est consacrée à la mesure et à ses valeurs il y a 3 choses qui caractérisent cette mesure :

- une mesure unique, c'est à dire un nom de mesure, et une véritable mesure de longueur

- une ou plusieurs valeurs à cette mesure

- une astuce pour utiliser cette mesure la mesure ne figure pas en clair dans le livre, les mesures comme le pied, le pas et la perche sont exclues, la mesure peut posséder plusieurs valeurs, la mesure est liée à une astuce que nous devons trouver.

QUESTION No 33 du 04/03/1996

------------------------------------

TITRE : MESURE

------------------------------------

VOUS AVEZ LAISSE SOUS-ENTENDRE QU'IL N'E ST PAS INCOHERENT DE PENSER QUE, BIEN QU E LA MESURE SOIT UNIQUE, IL Y AIT UNE AU TRE VALEUR DE CETTE MESURE. EST-CE COHER ENT DE DIRE QU'IL Y A UNE MESURE ET DE T ROUVER 2VALEURS A CETTE MESURE?*

------------------------------------

J'AI TOUJOURS VOLONTAIREMENT PARLE DE "VALEUR(S) DE LA MESURE". C'EST A VOUS DE TROUVER LA REPONSE A VOTRE QUESTION EN FONCTION DE CELA...! AMITIES -- MAX

QUESTION No 44 DU 1996-11-22

--------------------------------------------------------------------------------

TITRE: MESURE

LA MESURE PEUT ELLE ETRE DEDUITE DIRECTE MENT A PARTIR DU LIVRE,OU FAUT IL CONSUL TER DES OUVRAGES PARTICULIERS, ET PEUT ON ESPERER LA TROUVER IMMEDIATEMENT? TEO

--------------------------------------------------------------------------------

LA (OU LES) VALEUR(S) DE LA MESURE SONT (EST) A DEDUIRE D'APRES VOS SOLUTIONS A CERTAINES ENIGMES... AMITIES -- MAX madit important qui sous-entend que la valeur de la mesure ne sera pas trouvée en une seule fois d'ailleurs parmi les synthèses publiées par le Figaro Magazine, notons celle concernant la 420 où Max nous avertit tout bonnement que la mesure va avoir plusieurs valeurs dans le jeu.

dans la chasse, la mesure à trouver est l'aune qui en tant que mesure ancienne a possédé plusieurs valeurs souvent dépendantes des régions ou villes françaises

la mesure est confirmée plusieurs fois dans les énigmes et les IS, par exemple un autre décryptage de l'IS N°1 : il suffit de prendre la deuxième lettre des mots

c'est une des confirmations que l'AULNE est la mesure du jeu Qu'est que l'aune ou aulne ?

Étymologie et sens d'origineLe terme est attesté pour la première fois en langue d'oïl dans la Chanson de Roland vers 1100 sous la forme alne au sens de « longueur d'une aune », puis vers 1180 dans le Roman de Renart avec la graphie actuelle, aune signifiant « bâton long d'une aune servant à mesurer ». Le terme est un emprunt à une langue germanique, à savoir probablement le vieux bas francique *alina « aune », que l'on peut déduire du gotique aleina, de l'anglo-saxon oln, du vieux haut allemand elina et enfin du moyen néerlandais elne, mots qui du sens de « avant-bras » ont développé précocement celui de « aune » (Kluge20 s.v. Elle). La forme germanique a été latinisée au Moyen Âge en alnus (XIe siècle Polyptyque d'Irminon dans EWFS2)[1],[2]. Ce mot est de même origine indoeuropéenne que le latin ulna « avant-bras ».

L'aune française

Le mot aune s'est finalement spécialisé pour désigner l'unité de longueur de soixante-quatre doigts, soit quatre pieds. Ce même ratio est déjà mentionné dans le traité métrologique Gromatici veteres, qui date de la fin de l'Antiquité.

L'aune est une mesure de longueur ancienne instaurée par l’Édit royal de François Ier qui stipula de « n’utiliser comme unité de longueur que l’Aune du Roy ou Aune de Paris, ayant pour valeur 3 pieds, 7 pouces, 8 lignes de Pied du Roy » (environ 118,84 cm). Elle se divisa par seize. Plus tard, on jugea que l’étalon de l’aune de Paris (les marchands d’étoffes étaient les seuls à respecter encore l’édit royal) était plutôt de 3 pieds, 7 pouces, 10 lignes et 10 points. Mais en 1668, l’étalon du pied du Roi avait été modifié d’environ 0,5 %. Cf. Histoire de la toise de Paris.

La définition de l’aune de Paris était une tentative de rendre acceptable une unité de mesure nouvelle partout en Europe. Étant donné que l’étalon français traditionnel, le pied du Roy, était beaucoup plus grand que les mesures équivalentes en Espagne et en Italie par exemple, on voulait alors restaurer le pied romain. L’aune de Paris se voulait de quatre pieds romains exactement. Le pied français était environ 10% plus long que le pied romain. D’où cette étrange définition de l’Édit royal, souvent citée mais rarement comprise.

Quoi qu’il en soit, en 1793, le système métrique décimal abolit pour toujours cette « aune de Paris de quatre pieds romains » !

L'aune était utilisée en particulier par les drapiers pour mesurer les tissus. Armorial des Corporations (Wiki)  Drapiers de Paris Drapiers de Paris

d'azur, au navire d'argent sur une onde de même, le grand mat orné de la bannière de France, un œil d'argent en chef  Merciers, grossiers et Joaillers de Paris Merciers, grossiers et Joaillers de Paris

De sinople, à trois nefs d'argent, portant la bannière de France au grand mât, et un soleil d'or, en chef, dissipant des nuages d'argent en 780 nous allons trouver la première valeur de la mesure : quelques indices : - circonférence = 118 (codage A1)

- Sn= 118,7 (masse atomique de l'étain dans le tableau périodique des éléments) - 47+74 = 121 et pas affaire de 2,20 : soit 121-2,20 = 118,8 - 0,33 = circonférence et une boussole = 360° or si on fait 0,33x360 = 118,8 - le croisement est donné par le calcul en A1 du croisement entre SN et 3M : un croisement est une multiplication X, soit SN=19x14=266 et 3M=3x13= 39 d'où la différence 266-39 = 227 soit PI

- le périmètre fait 330 mm ou 33 cm, soit en toute rigolade : 330-33 = 297 or 297 x4 = 1188 - le texte est composé de 64 lettres, et l'aune était définie comme valant 64 doigts (en accord phonétiquement avec le texte qui dit "où du dois" - le texte avec le titre fait 74 lettres (74 que nous allons retrouver dans le côté du carré de 7,4 cm approximativement inscrit dans la circonférence de la boussole) - le rôle de ETERNITE en majuscules en 530 permet déjà de nous mettre sur la voie que 33 sera important pour la suite par les EE se transformant en 33

tout d'abord sur le visuel de la 780, nous remarquons que figurent 2 des 3 figures géométriques de base : le cercle et le triangle, il manque donc le carré le texte de la 780 est composé de 64 lettres, c'est aussi un carré de 8x8

le premier réflexe du chercheur est de mesurer le diamètre du cercle de la boussole : 10,5 cm exactement valeur confirmée par l'auteur. nous remarquons que le visuel représente un piéton et une calèche à deux chevaux conduite par un cocher, les deux se dirigent l'un vers l'autre sur un axe NORD-SUD et ils vont se croiser sur ce même axe. nous remarquons que les lettres de la direction qu'ils prennent sont SN soit 19 + 14 = 33 en code A1 avec le diamètre de la boussole, il est facile de trouver la circonférence de celle-ci quelques recherches documentaires permettent de trouver que la circonférence du cercle fait exactement 33 cm uniquement si l'on prend la valeur de pi approximée par Archimède à 22/7 soit approximativement 3,142

et 3,142 c'est l'anagramme de 1,432 valeur la plus précise de l'aune de Laval soit 10,5 x 22/7 = 33 cm exactement (résultat qui tombe rond en accord avec SN= 33) constat : si tout depuis la 530 nous donne sur un plateau le nombre 33 c'est que nous allons chercher une astuce inhérente à ce 33 !!! comme il manque le carré sur le visuel et que le texte est un carré de 8x8 lettres, il est intéressant de s'amuser à calculer les dimensions d'un carré inscrit dans le cercle de 33 cm

le chercheur CJ m'a fait faire tilt car jusqu'à qu'il intervienne, je gardais en mémoire une trouvaille d'un chercheur qui disait que le côté d'un carré inscrit dans un cercle de 33 cm avait pour valeur 7,4 cm ce qui donnait 4 x 7,4 = 0,296 m ce qui correspondait au pied romain, et qui donnait pour l'aune définie comme valant 4 pieds romains une aune de 118,4 cm (il ne faut pas faire confiance aux autres, j'ai été feignant en évitant ce calcul, grosse erreur), mais j'avais comme excuse que cette valeur était compatible avec l'approximation souvent usitée pour l'aune de PARIS à 1,18 m ou 1,20 m

la valeur réelle du carré inscrit est obtenue grâce à Pythagore et donne une valeur de 297 mm ( le calcul donne un côté de 7,424621202458749 cm soit 29,698484809835 cm ou encore 296,98 mm qui s'arrondit naturellement à 297 mm avec une précision de 1,5 millièmes de millimètre , soit 1,5 microns) or 297 mm est le quart de l'aune de Paris et est égal à la hauteur d'une feuille de papier A4 (notons que 10,5 x 2 = 21 et le format A4 est de 21x29,7 cm) voir sur ce site sur la page Indications Supplémentaires l'IS n°14 ! Indication Supplémentaires le carré inscrit dans le cercle vaut 0,297m soit 1,188 /4 soit l'aune de PARIS

l'aulne de Paris était définie comme 3 pieds, 7 pouces et 8 lignes nous avons même la confirmation dans l'IS N°10 : "LES GRANDES LUMIERES" fait 3 / 7 / 8 lettres et coïncidence amusante si l'on fait la multiplication 378 x 22 / 7 = 1188 travaillant sur les chiffres j'ai trouvé cette fonction intéressante, je l'ai appelée la formule de Delphinus (j'allais me gêner !!)

qui peut s'exprimer encore sous la forme : (c'est beau quand même vous ne trouvez pas ?)

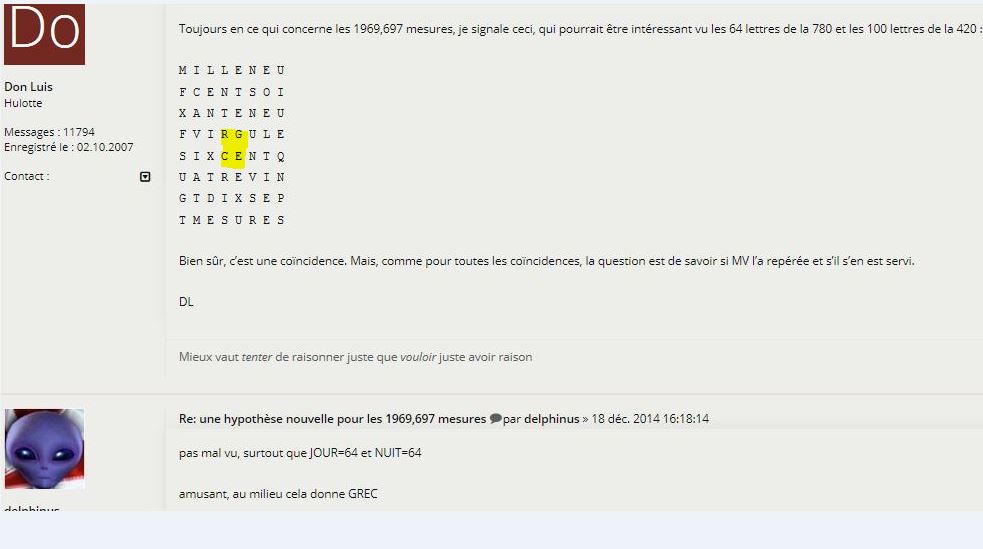

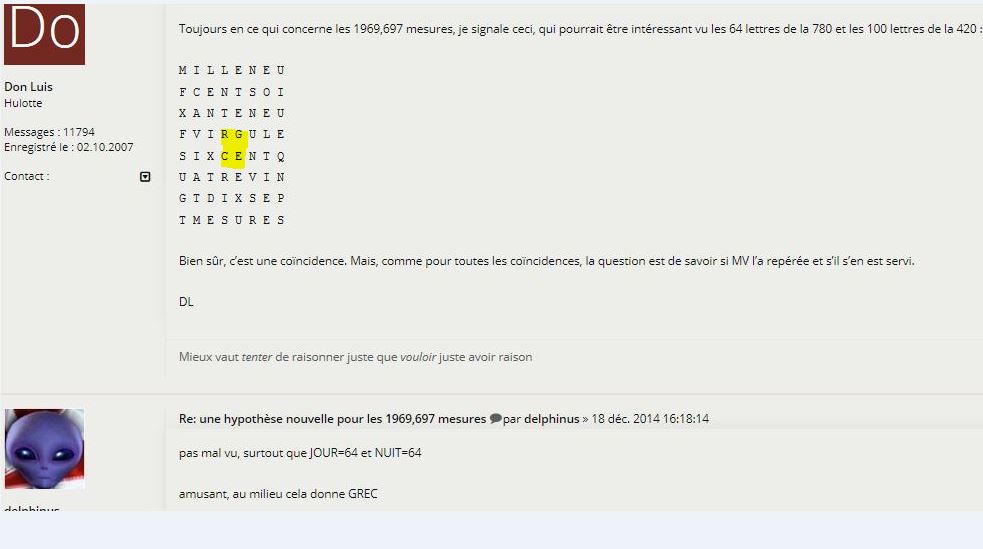

il apparaît ainsi que pour trouver la première valeur de la mesure, nous en devions l'origine aux travaux et calculs de deux célèbres scientifiques grecs, Archimède et Pythagore. en cela il me semble approprié de reporter à cet instant cette trouvaille du chercheur Don Luis :

donc nous trouvons en 420, grâce à la 780, le mot GREC dans une énigme où l'on rencontre Apollon dieu grec ( des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière) la mesure dans l'énigme 530 : après avoir trouvé la valeur de l'aune en 780, il faut revenir sur l'énigme 530 où on obtient la valeur de la mesure de la 780 signalons que la valeur de cette mesure est retrouvée en 530 par ma solution EU-BOURGES-AGDE

en effet la droite E-B-A mesure 756 km

nous allons calculer la circonférence : 756 km x 22/7 = 2376 km

or la droite coupe le cercle en 2, nous avons 2 arcs de 2376/2 = 1188 km soit 118,8 cm sur la 989

soit la valeur de la mesure au millionième : 1188 km = 1188 mm x 1.000.000

comme quoi tout est relié entre énigmes et qui valide la solution EU-BOURGES-AGDE

solution pour trouver la valeur de l'aune en 530 confirmée par la position de CARIGNAN et AIGNAN trouvées en 500 sur le même cercle de 2 aunes de circonférence. SAM : centre de la droite EU-AGDE donne en A1 : S+A+M = 33 en A1

La mesure dans l'énigme 470 : la confirmation du nom de la mesure sera donnée dans l'énigme 470 :  avec un peu d'astuce et sans aucune difficulté on lit AUNE (sacré coup de pouce de Max) avec un peu d'astuce et sans aucune difficulté on lit AUNE (sacré coup de pouce de Max)

le décryptage du nom de la mesure est aussi donné par l'application de l'altitude du col de RONCEVAUX sur le résultat de la charade, la trouvaille est du chercheur Le Graal

ce décryptage est confirmé par la trouvaille du chercheur Goldowlhunter trouve dans l'énigme 470 la valeur de la mesure aune "" Je ne sais pas si l'aune s'utilise dès la 470 (mais la valeur en A1 des 100 initiales du texte, titre compris fait 1188 et 1 aune = 1,188m)" La mesure dans l'énigme 580 :

une autre valeur de la mesure : - la chercheuse Hobby alias Morty dévoile une trouvaille intéressante en 580 une fois décryptées, les "dix villes vaudra x" font un total de 143 caractères comme nous avons trouvé l'aune de PARIS qui vaut 1,188 m en 780, nous avons en 580 confirmation d'une autre valeur de la mesure à savoir l'aune de LAVAL valant 143 cm BOURGES vaudra 1

CHERBOURG vaudra 2

DIEPPE vaudra 3

EPERNAY vaudra 4

FORBACH vaudra 5

GERARDMER vaudra 6

HERICOURT vaudra 7

ISSOIRE vaudra 8

JARNAC vaudra 9

ANGERS vaudra 0 ce total de 143 caractères explique pourquoi Max a répété dix fois le mot "vaudra" - en fin de 580 nous avons le terme VAUDRA qui nous indique que les lettres devront être codées en code A0, il est légitime alors d'écrire les notes de musiques dans ce code ce code nous donne alors DOREMIFASOLLASI = 143 en code A0 (trouvaille du chercheur Don Luis) c'est encore la valeur de l'AUNE DE LAVAL soit 1,43 m 143 cm est la valeur de l'aune de LAVAL, or l'interprétation du titre de la 580 nous donne à nous intéresser au palindromes, ne serait-ce que par les mots SENS et CONTRESENS or si on cherche parmi les villes palindromiques en France, nous en trouvons une seule pour laquelle nous avons une mesure liée à une ville, il s'agit de LAVAL et de son aune de LAVAL

par ailleurs, dans cette 580 nous obtenons la correspondance A vaudra 0 en dernière ligne du texte, or le format A4 est le résultat des divisions standardisées de la feuille A0, nous comprenons avec un peu de recherche documentaire que la relation de la mesure aune 1,188 m et du format de papier A4 est le fait d'une convention.

l'aune de 1,188 m correspond au format papier A0

c'est là que nous comprenons que les valeurs de la mesure peuvent être utilisées conjointement dans la même énigme, cela sera très important pour l'énigme 500

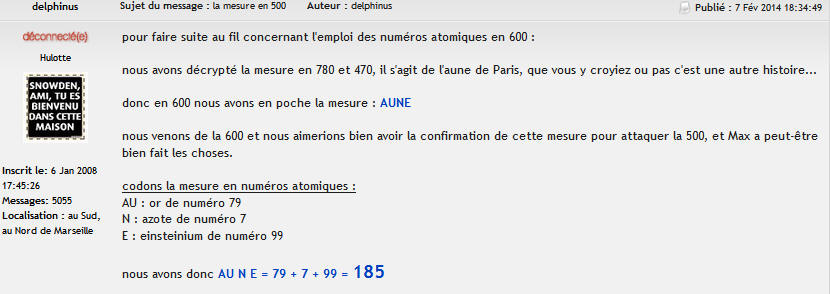

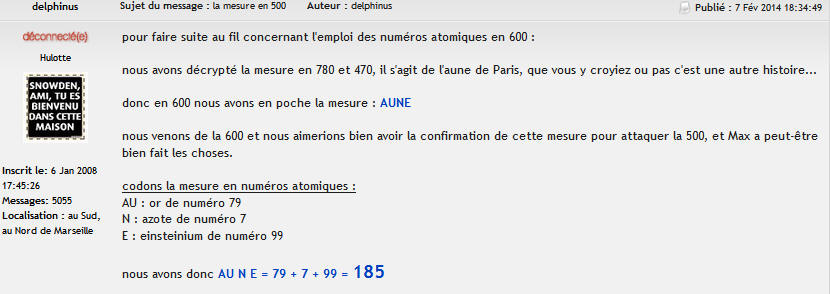

la mesure en 500 : la règle de 185 mm du visuel nous aide aussi à confirmer que l'aune sera à utiliser, cette insistance doit nous mettre la puce à l'oreille sur le choix des valeurs de l'aune à utiliser dans cette énigme 500, trouvons pourquoi :

point très important en 780 seule la valeur de PI à 22/7 donne une circonférence de 33 cm la valeur de la mesure est donnée grâce au cercle trouvé en 530, de centre G = SAM = 33 et au cryptage de CARIGNAN en AIGNAN en 500 qui confirme le schéma de la 530

nous verrons que la solution de la 500 nécessite d'employer conjointement les 2 valeurs de l'aune trouvées jusqu'à présent.

par ailleurs le décryptage de CARIGNAN par le code Morse peut se faire avec une feuille de papier masquant le haut des lettres, encore une feuille de papier !

La mesure dans l'énigme 420 : la valeur à prendre en compte dans cette énigme peut être confirmée âr le fait que : JOUR SOLAIRE = 143 en A1 de plus le visuel montre un compas et un N imbriqués : soit C et N soit 3 et 14 soit 14 et 3 soit 143 et 143 cm c'est la valeur de l'aune de LAVAL or on prête un arc à Apollon :

et on utilise des jours solaires pour les révolution des planètes alors que dans le calcul Max nous demande le jour sidéral  et le visuel montrant un Compas et un N soit 3 et 14 soit NC = 143

et cerise sur le gâteau, on décrypte SERRES dans le texte de l'énigme

SERRES est une ville des Hautes Alpes

la distance GOLFE-JUAN ---- SERRES fait 143 km -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recherches documentaires Aune des merciers,précurseur du système métrique (D’après « Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de la Loire-Inférieure » paru en 1933) Avant l’établissement du système métrique décimal, qui eut lieu à la fin du XVIIIe siècle, on se servait en France des mesures les plus incommodes et les plus compliquées. L’unité de longueur était le Pied de Roi, et l’unité de poids était la Livre. Ces deux mesures étaient généralement employées dans tout le Royaume, mais il n’existait entre elles aucune corrélation apparente et simple, analogue à celle que donne aujourd’hui notre système métrique, où le volume d’eau contenu dans le litre et le décimètre cube pèse un kilogramme, par définition.D’après l’ancienne métrologie française, les volumes et les poids semblaient complètement indépendants les uns des autres. La longueur même donnée au Pied de Roi était tout à fait arbitraire ; elle fut modifiée en 1668, comme nous le verrons plus loin, et ce changement n’était sûrement pas le premier. Les anciennes mesures de longueur portaient le nom de Coudées ou de Pieds. La coudée était usitée surtout en Orient ; le pied, d’origine moins ancienne, semble-t-il, était employé en Grèce, à Rome et en général dans l’Occident. La dimension exacte de ces unités ne pouvait être fixée d’une façon absolument mathématique et invariable, comme la science s’est efforcée de le faire pour notre mètre actuel. De sorte que la mesure portant le nom de pied ou de coudée n’avait pas une longueur uniforme dans toutes les contrées où elle était en usage. « Ce qui est une cause d’erreur, disait à ce sujet Talleyrand en 1790, c’est surtout la différence des choses dans l’uniformité des noms ». Le pied, par exemple, était en moyenne de 0m30, avec des variantes de 0,03 en plus ou en moins.  pied du Roi Les conquérants romains qui envahirent notre pays sous les ordres des Empereurs, y avaient apporté leur civilisation ainsi que leur système de poids et mesures. Quelle était la véritable dimension de leur unité de longueur, c’est-à-dire du pied romain ? C’est une question qui a fait couler beaucoup d’encre et qu’on est arrivé à peu près à résoudre. Ce qu’il y a de certain c’est que les unités romaines, surtout les mesures itinéraires, restèrent en usage pendant des siècles en France ; cela s’explique par la présence des bornes milliaires le long des chemins. Le temps, cependant, efface toutes choses, même les chaussées romaines. Nos rois désiraient aussi faire acte de souverain en légiférant sur les poids et mesure. Des changements nombreux et radicaux furent donc effectués à diverses reprises et il semblerait même que rien ne devrait rester du système métrique de nos anciens vainqueurs, après une période de 2000 ans. Eh bien, il est cependant une mesure d’origine romaine qui a résisté au temps et subsisté jusqu’au commencement du XIXe siècle. On remarquait jadis la règle métrique suspendue horizontalement par une tige attachée au plafond, ou fixée au comptoir, et qui servait au commis mercier à auner sa dentelle et ses étoffes. D’après une tradition constante, affirmée par les auteurs anciens ou modernes qui s’en sont occupés, l’Aune des Merciers avait jadis une longueur équivalente à 4 pieds de l’antique mesure romaine. Parmi les rois qui ont essayé de mettre un peu d’ordre dans le chaos des vieilles mesures, on peut citer Henri II. En 1554, il créa dans son duché de Bretagne un certain nombre d’arpenteurs jurés ou gauleurs, pour mesurer les terrains figurant dans les actes de vente ou d’échange. En 1557, « par un notable édit » rapporte Loyseau, il réglementa aussi les poids qui devaient être uniformes en France ; il permit cependant aux seigneurs d’y faire figurer leurs armoiries. La même année, Henri II rappela également que la longueur de l’Aune des Merciers, à Paris, devait être de 3 pieds 7 pouces 8 lignes du Pied de Roi, conformément à l’ordonnance de son père, François Ier. C’était, d’après la tradition dont nous avons parlé, l’équivalent de 4 pieds romains anciens. Une mesure-type, ou étalon, fut déposée dans la Chambre des Merciers, rue Quincampoix, à Paris. L’aune était divisée d’un côté en 1/2, 1/4, 1/8 et 1/48 et de l’autre en 1/3, 1/6, etc. Elle servit pendant près de deux siècles à contrôler toutes les mesures analogues employées dans le commerce parisien. Or, vers l’année 1745, la Mairie et les Echevins de Nantes décidèrent d’adopter l’Aune de Paris pour les marchandises à vendre dans la Ville par les Merciers. Les édiles s’adressèrent, afin d’avoir une mesure-type bien exacte, aux sieurs Jean Lordelle et Jacques Lemaire, maîtres fondeurs ingénieurs, demeurant à Paris, quai des Morfondus, paroisse de St-Barthélemy. Lordelle prit les dimensions de son aune, 3 pieds 7 pouces 8 lignes, dans le Dictionnaire du Commerce, dit-il ; voulant ensuite la comparer à la mesure de la rue Quincampoix, il s’aperçut que cette dernière mesure était trop longue. La Chambre des Merciers parisiens, immédiatement prévenue, demanda que l’Aune de Paris fut « ajustée par des experts ». Le 23 septembre 1745, sur l’ordre de M. de Maurepas, MM. Camus et Hellot, membres de l’Académie royale des sciences, se transportèrent au bureau de la rue Quincampoix : le sieur Lordelle, « ouvrier en instruments de mathématiques », accompagnait les académiciens. Les experts se firent présenter la mesure qu’ils avaient à vérifier. « C’était une grosse règle de fer portant vers les extrémités deux saillies de fer qui y sont attachées perpendiculairement, entre lesquelles on peut appliquer l’aune que l’on veut mesurer ; au dos de la règle, on a gravé en grosses lettres capitales : AULNE DES MARCHANDS MERCIERS ET GROSSIERS 1554. La vieille mesure, après 200 ans, ne comportait d’altération presque insensible qu’à l’extrémité des talons en fer, le bas était entier et parfaitement conservé ». On en vérifia soigneusement la dimension à l’aide d’un grand compas, aux pointes très fines. « Les mesures prises par nous ont été faites, dit le procès-verbal, avec un pied étalonné sur une toise ajustée à celle du Châtelet, dont on a fait usage au pôle et au Pérou ». C’était la fameuse toise, dite du Pérou, qui rappelait les mesurages du méridien terrestre récemment exécutés et qui ont honoré la science française du XVIIIe siècle. L’aune ainsi bien vérifiée fut trouvée égale à 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6 c’est-à-dire que les merciers semblaient avoir raison, leur aune était trop grande. Mais les académiciens firent remarquer qu’une ordonnance royale de 1668 avait réduit la longueur du Pied de Roi d’une quantité minime, il est vrai, mais qui suffisait à justifier la faible différence constatée dans les deux mesurages. Le vieil étalon type fut donc reconnu exact ; cependant ses divisions en tiers et en quart n’étant pas tout à fait égales entre elles, les experts décidèrent qu’il ne servirait plus. Le sieur Lordelle en fabriqua plusieurs autres qui consistèrent « en une lame de cuivre dite léton étempée, bien dressée et polie en ses quatre sens ayant 15 lignes (34 millimètres) sur 6 lignes (13 millimètres et demi), aux deux bouts de laquelle sont deux platines d’acier trempé, appliquées de champ et qui excèdent son épaisseur et sa largeur de 4 lignes 1/2 (1 centimètre environ), formant une espèce de talon. Sur ces platines d’acier sont deux autres platines de cuivre, ornées de moulures servant à fortifier les platines d’acier et d’embases à deux fleurs de lis de cuire jaune, dit léton, qui ornent les extrémités de la mesure ». L’aune fut divisée d’un côté en 1/2, 1/4, 1/8 et 1/48, .de l’autre en 1/3, 1/6, etc. Sur l’épaisseur de la lame on écrivit : longueur totale 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6, et de l’autre, l’adresse du fabricant : Lordelle, à Paris, à la Sphère, 1746. Feydeau de Marville, alors Lieutenant de Police à Paris, après s’être fait présenter la nouvelle Aune au Bureau des Merciers, autorisa à l’employer et commanda que l’on mit à l’un des bouts une marque contenant les armes du corps desdits marchands merciers, qui sont « 3 navires surmontés d’un soleil enfermé dans un nuage », avec ces mots : AULNE de Paris. L’expertise des Académiciens était suivie avec attention par les commerçants de nantes. Sur la demande du Maire et des Echevins de la ville, le Parlement de Bretagne ordonna que l’aune de la ville de Nantes serait ajustée à 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6 du Pied de Roi, réduit en 1668, c’est-à-dire qu’elle serait conforme à l’aune de Paris. Un des modèles fabriqués par le sieur Lordelle fut, en conséquence, déposé à la mairie de Nantes en 1747 ; il avait été vérifié par le Prévôt et les Echevins de Paris et portait cette inscription : « Aulne étalonnée sur la mesure matrice étant au bureau des marchands merciers à Paris, suivant le procès-verbal fait au bureau de ladite ville, le 18 avril 1747 ». Le rapport des académiciens délégués rue Quincampoix indiquait que l’abbé Picard et Auzout, auteurs contemporains spécialisés dans l’étude des mesures, croyaient que l’Aune des Merciers était égale à 4 pieds romains antiques. « Même avec le secours des magistrats, ajoutaient les délégués, nous n’avons pu trouver d’acte indiquant l’origine de cette mesure, usitée également à Lyon. Mais elle est sûrement très ancienne, et le roi Henri II n’a fait qu’en bien fixer la longueur [les Académiciens semblent avoir ignoré l’édit de François Ier, qui avait donné la même dimension à l’aune dès 1540]. Il n’aurait pas employé un chiffre aussi compliqué pour une mesure nouvelle. La vieille aune de fer est respectable par son ancienneté et par le rapport exact qu’elle a avec le pied romain dont elle peut perpétuer la longueur ; nous sommes d’avis qu’elle soit conservée avec autant de soin que les poids originaux de Charlemagne que l’on conserve à la Cour des Monnoyes ». Le vœu des académiciens a été exaucé : la vieille mesure se trouve aujourd’hui au Conservatoire des Arts et Métiers, à Paris, près des poids de Charlemagne (qui en réalité ne datent que du roi Jean) et près de la toise de Mairan ou du Pérou. D’après nos unités nouvelles, l’Aune de 1747 avait une longueur de 1m188. Le pied romain, qui en était le quart, aurait donc eu 297 mm. Mais ce dernier chiffre est un peu trop grand. En effet, une plaque de marbre du Capitole de Rome, sur laquelle est gravée la longueur de l’ancien pied romain, représente le pied capitolin, résultat d’une étude spéciale faite vers l’an 1570 par Lucas Petto, jurisconsulte et antiquaire qui, travaillant dans Rome, était à portée de consulter les anciens monuments. En 1760, un mathématicien très habile, Jacquier, mesura le pied capitolin avec la plus grande exactitude et lui trouva 1306 ou 1307 dixièmes de ligne (294 mm 6 ou 8). Un autre moyen de vérifier la dimension du pied romain serait de mesurer la distance qui sépare les bornes milliaires placées sur les anciens chemins, et qui doit être de 1 000 pas ou de 5 000 pieds. Malheureusement, très peu de ces bornes sont restées en place et presque toutes sont isolées. Le géographe Danville effectua des mesures sur la route entre Beaucaire et Nîmes, le premier mesurage donnant un pied de 293 mm, le deuxième un pied de 293 mm 9, et le troisième un pied de 294 mm 7. Enfin, Manfredi, en 1770, mesura les bornes placées sur la route d’Albano à Rome, qui est en ligne droite, et trouva entre elles une distance correspondant à un pied de 294 mm 6. Ce dernier mesurage semble avoir été fait avec soin, puisqu’il contient des fractions et qu’il donne au pied romain la longueur qu’il a sur la table gravée du Capitole. L’aune de nos Merciers de Nantes et de Paris (297 mm ) donnerait au mille une longueur de 1485m50, s’écartant beaucoup trop des mesurages exécutés le long des voies romaines, dont le plus élevé est de 1473m seulement. Les métrologues ont employé un autre procédé pour retrouver la longueur de l’ancienne mesure des Romains. Une très vieille loi de la République avait fixé à 80 livres le poids de l’eau contenue dans un pied cubique. Le dictionnaire d’archéologie de dom Leclercq nous donne le dessin d’un beau poids étalon datant de Justinien et qui est conservé au musée du Louvre à Paris. Ce poids, qui est la livre romaine, est de 323 g 51. Par conséquent, le pied cube d’eau pesait 323 g 51 x 80, ou 25 kg 880. La racine cubique de ce dernier chiffre donne au pied romain une longueur de 295 mm. D’une analyse des opinions des métrologues anciens et modernes, il résulte que la longueur du pied romain serait de 295 mm, ce qui correspondrait à très peu près avec la longueur du pied du Capitole et donne pour la longueur du mille itinéraire 1475 mètres. Il y aurait donc, en définitive, une différence de 8 mm environ entre 4 pieds romains et la longueur, trop grande, de l’aune nantaise. Cette légère différence s’explique très-bien par les changements qui se sont produits dans la fabrication ancienne des mesures destinées aux commerçants et par le défaut, au Moyen Age surtout, d’une mesure-type bien fixe pouvant résister aux siècles.

|

le PASS ou AUSWEIS est obscène

le PASS ou AUSWEIS est obscène les psychopass sont des moutons

Drapiers de Paris

Drapiers de Paris  Merciers, grossiers et Joaillers de Paris

Merciers, grossiers et Joaillers de Paris

avec un peu d'astuce et sans aucune difficulté on lit AUNE (sacré coup de pouce de Max)

avec un peu d'astuce et sans aucune difficulté on lit AUNE (sacré coup de pouce de Max)